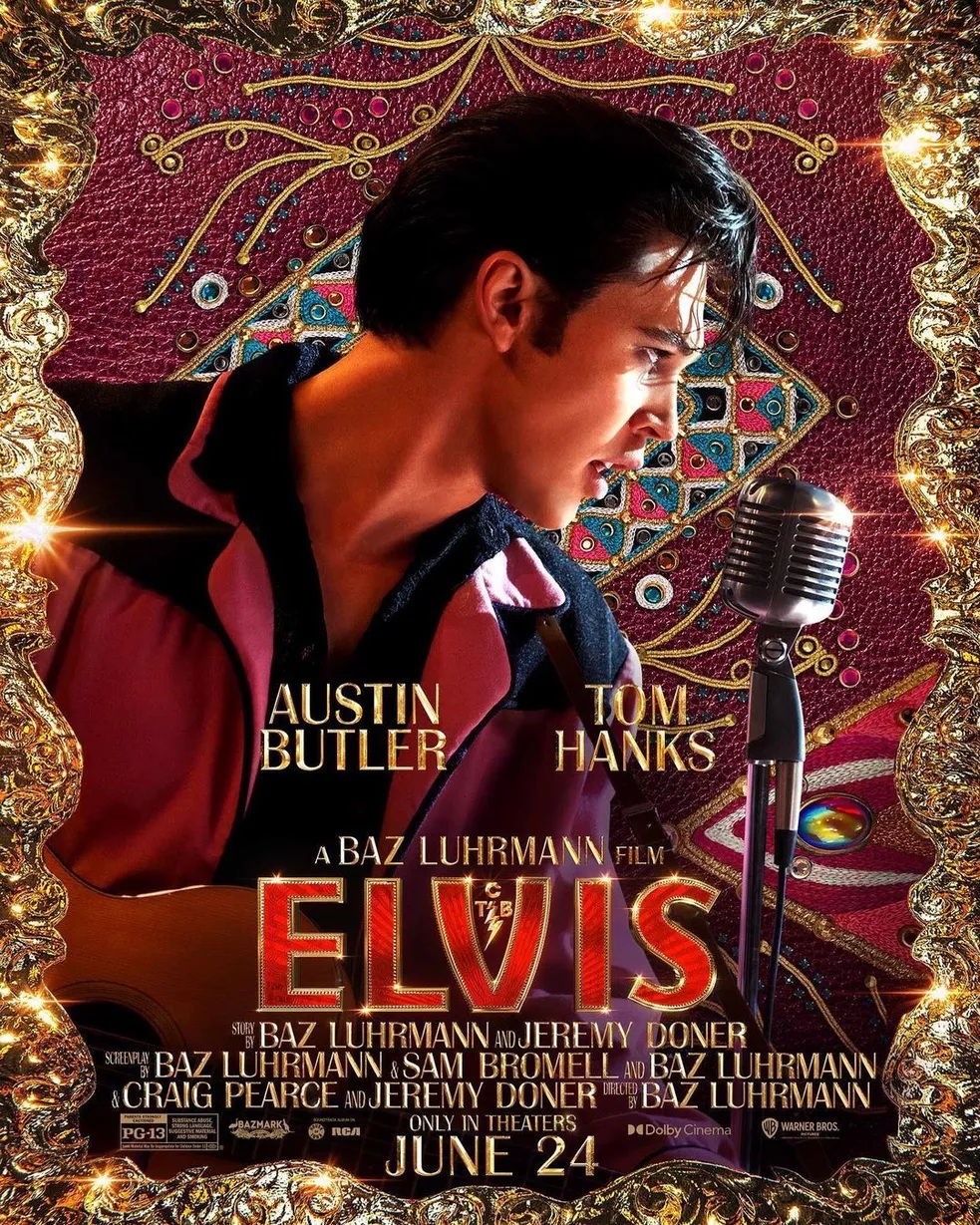

Por que ainda não houve uma grande cinebiografia de Elvis? Bem, porque Austin Butler não estava por perto para estrelar como o Rei do Rock ‘n’ Roll.

No centro do épico pop de Baz Luhrmann, Elvis – um filme tão opulento e descomunal quanto o talento e o gosto do rei, Butler oferece uma virada totalmente transformada, comprometida e estelar como Elvis Presley. Os rumores são verdadeiros: Elvis vive, em Austin Butler.

Girando em torno da performance de bravura de Butler está uma cinebiografia musical maníaca, maximalista, verdadeira e fod@%&!, na qual Luhrmann localiza Elvis como o ponto de inflexão tremendo entre o antigo e o moderno, um carnaval na tela de TV, e uma figura de puro espetáculo que ameaçou obliterar o status quo – e o fez. Luhrmann pega o legado de Presley, já renegado a uma piada de Las Vegas, e nos lembra o quão perigoso, sexy e revolucionário ele já foi. Ele torna Elvis relevante novamente.

Butler deixa tudo em tela, incorporando o carisma sexual bruto e desenfreado de Elvis no palco. Ele é de cair o queixo, quase selvagem em seu retrato das performances musicais mais memoráveis de Presley, desde seus primeiros dias até seu especial de retorno em 1968 e seus shows em Las Vegas, e Luhrmann filma e edita essas cenas para capturar não apenas a performance de Butler de perto, mas também o poderoso impacto que Elvis teve em seus fãs.

Escrito por Luhrmann, Jeremy Doner, Sam Bromell e Craig Pearce, o filme resume toda a carreira de Elvis em duas horas e 39 minutos de filmagem de tirar o fôlego, concentrando-se na energia e nas batidas emocionais da jornada de Elvis, bem como sua exploração nas mãos de seu empresário, o coronel Tom Parker (Tom Hanks, fortemente maquiado em próteses).

Luhrmann editorializa em cima disso, usando uma mão pesada para nos lembrar continuamente das raízes e motivações de Elvis, e a importância cultural de sua carreira inovadora. A música contemporânea na trilha sonora liga a performance de música negra de Presley à popularidade do hip-hop moderno; trechos de sucessos de Michael Jackson e Amy Winehouse nos lembram que Elvis abriu caminho para ídolos adolescentes e que sua história também é um conto de advertência.

A primeira parte do filme, focando em sua estreia como um lindo garoto branco de Memphis, Tennessee, que cantava blues, é rápido, solto e dinâmico, um turbilhão de honky-tonks, revivals de tendas, blues da Beale Street e música country. O ritmo é frenético; não pode ficar parado da mesma forma que Elvis não consegue ficar parado quando está cantando, dominado pela música. A câmera da diretora de fotografia Mandy Walker nunca para de se mover, nos puxando para esse turbilhão de fama recém-descoberta com as rodas de uma máquina girando mais rápido do que Elvis consegue acompanhar.

A velocidade e a superestimulação são inebriantes e interessantes, um forte contraste estético e emocional com os capítulos posteriores da carreira de Elvis. Os dias de Hollywood são uma montagem de cor e figurino, uma fachada inautêntica, enquanto ele se vende para corporações e para o lucro. Na última seção, Elvis é embrutecido e oprimido, despojado de cor e vida, isolado em sua “gaiola dourada” no International Hotel em Vegas.

A história é contada da perspectiva de Parker, uma escolha curiosa, embora sirva a um propósito narrativo maior. A partir de sua perspectiva, entendemos o espetáculo que é Elvis; o coronel quase lambe os beiços ao ver esta mais nova atração de carnaval: um jovem bonito, erótico, que cruza as fronteiras raciais, com uma voz áspera e um topete preto que pode fazer as adolescentes gritarem. Com visões de mercadorias dançando em sua cabeça, o coronel transforma Elvis em um ícone global, mas como o filme argumenta a cada momento, o coronel domou a indisciplina e astúcia do cantor, forçando-o a filmes musicais bregas e turnês implacáveis – apesar dos avisos de Priscilla (Olivia DeJonge).

Parker é o arquiteto da queda de Elvis, extraindo tudo o que pode, cortando suas asas, lixando essa força de mudança de cultura e oferecendo-o como um pedaço excitante de entretenimento, a alma por trás do talento jogado na máquina de fazer dinheiro e no chão ao pó.

A narração do coronel e a performance caricaturalmente maligna de Hanks servem como uma confissão assinada de culpa, já que Luhrmann nos dá Elvis como uma figura semelhante a Cristo, um santo mártir do rock ‘n’ roll crucificado na cruz do capitalismo e da ganância.

Enquanto Butler humaniza Elvis, Luhrmann o deifica e argumenta que ele possuía um potencial muito mais radical, tanto musical quanto politicamente, do que lhe era permitido. Seus quadris giratórios e joelhos balançando não eram apenas um presságio de boy bands e ícones pop – “Elvis the Pelvis” também ameaçou inaugurar a revolução sexual e desagregar o Sul de uma só vez, empurrando o rock ‘n’ roll para o mundo mainstream ao iniciar a primeira “guerra cultural” da história.

Elvis não é apenas um revigoramento do mito de Elvis. É também uma ressurreição do próprio Rei.

5 pipocas!

Disponível na HBO Max.